11月20日 【なぜ、今バイオマスなのか(4)化石燃料枯渇】 木質バイオマスと木材チップ乾燥機

今回はエネルギー供給について記したい。

当然化石燃料枯渇と言う問題に突き当たる。

それに今後のエネルギーをであればどうしても原子力発電については

現実問題として真っ先に記しておく必要があるであろう。

そして新エネルギー、本題の木質バイオマスを探求していきたいと思う。

しかし、なかなか主役へたどり着けない。

又、殆どが抜粋記事である旨お許し下さい。

間もなく新ブログへ移籍します。お手数ですが新ブログはこちらをクリックされて下さい。

日本のエネルギー供給

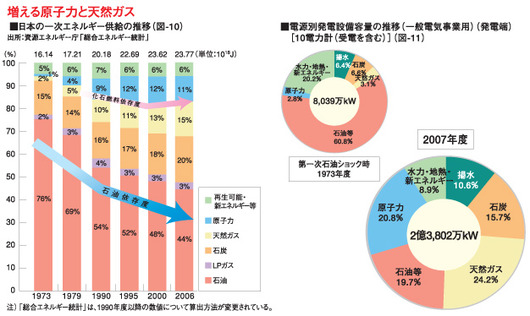

日本の高度経済成長をエネルギー面で支えたのは、以前の石炭に代わって

大量に安価で供給されるようになった石油だ。

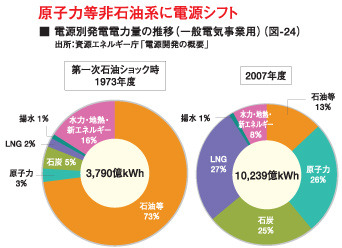

石油を大量に輸入し、1973年度にはエネルギー供給の77%を頼っていた。

1973年の第一次石油ショックによって、原油価格の高騰と石油供給途絶の

脅威を経験した。

それ以降エネルギー供給を安定化させるため、石油依存度を低減させ、

原子力や天然ガスなどを導入した。

その後、再び原油価格が大幅に高騰した1979年の第二次石油ショック後は

原子力や新エネルギーの開発・導入も加速させた。

現在の石油依存度は47.1%(LPガスを含む)だが、第一次石油ショック

当時の77%と比べると、かなり低減している。

しかし、天然ガス、石炭の依存度も依然高く、化石燃料全体の依存度は

82.7%と極めて高い水準を維持している。

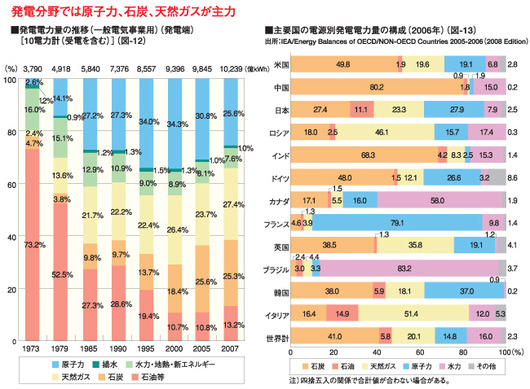

石油や石炭などの一次エネルギーは、その半分近くが二次エネルギーである

電力に転換される。

一次エネルギー総供給のうち発電に用いられる割合(電力化率)は、

1970年度には27.8%であったものが、2006年度では42.7%に達してる。

発電の分野では、石油から代替が大きく進み、2007年度では、原子力が25.6%、

石炭が25.3%、天然ガスが27.4%と主力を占めている。

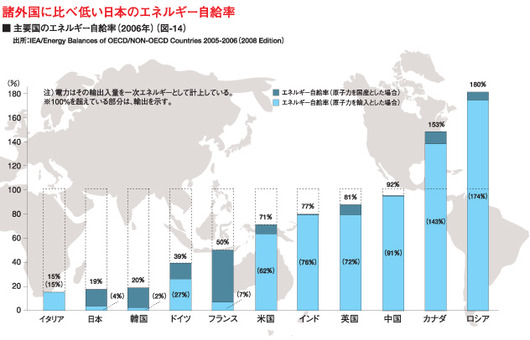

日本のエネルギー自給

一次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率をエネルギー自給率と言う。

日本はかつて国産石炭や水力などの国内天然資源エネルギーの活用により、

1960年には約6割の自給率を達成していた。

しかし、その後の高度経済成長の下で安価な石油が大量に供給され、

石炭から石油への燃料転換が進み、石油が大量に輸入されるとともに、

石炭も輸入中心へと移行したこと等から、エネルギー自給率は大幅に

低下した。

更に石油ショック以降に導入された天然ガスや原子力の燃料となる

ウランについてもほぼ全量が海外から輸入されているため、

2006年のエネルギー自給率は水力等わずか4%だ。

これは、低いと言われる日本の食料自給率(カロリーベース)40%と比較しても、

大幅に低い水準となっており、また諸外国と比べても低くなっている。

なお、原子力の燃料となるウランは、一度輸入すると長期間使うことができる。

原子力を準国産エネルギーと考えることがで、この考え方によれば、

エネルギー自給率は2006年には約19%となる。

だが、これでもエネルギー自給率は低いと言える。

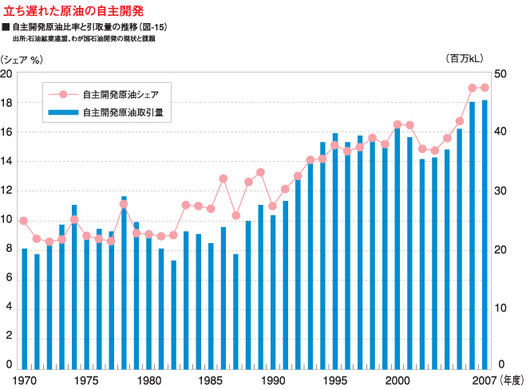

石油のほぼ全量を輸入する日本では、原油の安定的な供給を図るため、

油田等の探鉱や開発を行う権利を有する自主開発原油の確保に向けた

取組を進めてきた。

この結果、我が国の自主開発原油の比率は、1973年度の約8%から

2007年度の約19%と倍増したが、諸外国に比べると依然として

大きく立ち遅れた状況にある。

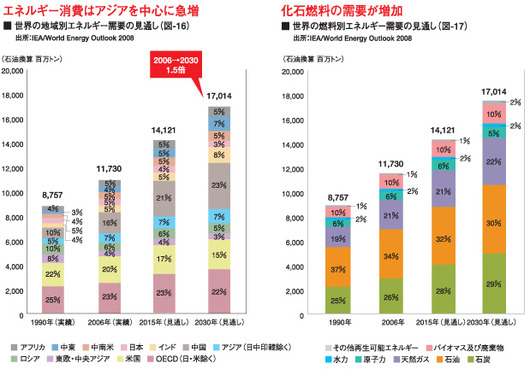

世界のエネルギー供給

2030年には世界のエネルギー消費量は現在の1.5倍に達する見込みであり、

その増加分の約半分はアジアによるものとされる。

世界でも特に中国、インドなどの新興国は、今後の経済成長に伴い

石油や石炭、天然ガスといった化石燃料の需要がますます大きくなると

予想されている。

他方、世界のエネルギー供給可能量(可採年数)は現在の消費ペースを

前提として石炭は133年分と見込まれる反面、石油は42年、天然ガスは60年と

見込まれている。化石燃料は限りある資源だ。

最も需要量の大きい石油については、第二次石油ショック以降の価格下落等

を背景に産油国における開発投資が停滞した。

需要に見合った供給力の確保の懸念は一部残されている。

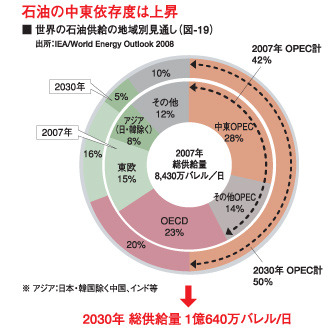

又、石油は政情の不安定な中東地域に偏在している。

需要の見通し通り石油需要が増え、世界中が中東からの輸入により

多くを頼ることになれば、世界のエネルギー全体が中東の政情に

大きな影響を受けることになる。

又、石油や天然ガスの供給が需要を下回れば、エネルギー価格が

高騰するとともに、必要な資源を確保することが困難になる可能性がある。

特に、国内に資源が乏しく、エネルギーの大部分を海外の化石燃料に

依存している日本は、世界のエネルギー情勢の変化に大きく影響される。

アジアを中心とするエネルギー需要の急増、国際エネルギー市場の構造変化

など日本のエネルギー供給は問題点を抱えている。

原子力発電

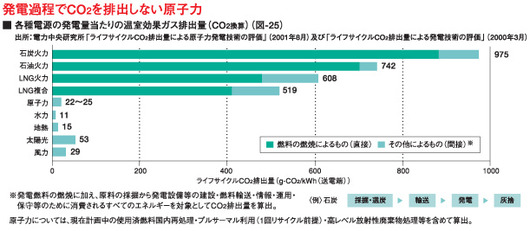

原子力は発電過程においては二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーだ。

又、1979年の米国スリーマイルアイランド原子力発電所事故、

1986年の旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故等を契機に、米国その他の国々に

おいても、原子力発電所の建設が停滞した状況がこれまで続いていた。

近年になって、地球温暖化対策やエネルギー安定供給等の観点から、

世界各国で原子力発電所の新増設が見られるようになっている。

世界的な原子力低迷の時代においても着実な原子炉建設を続けてきた日本は、

その経験から原子炉製造技術や原子力発電所建設についての高い能力を獲得し、

世界の主要な原子力産業グループの中心的な立場を占めている。

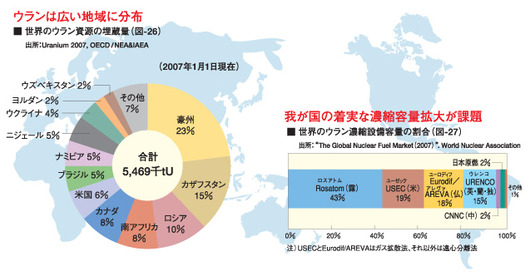

だが原子力発電は核分裂により発電するための資源ウランが必要だ。

ウラン資源を安定的に確保するためには、多様な国の鉱山権益を取得し、

自主開発をしていくことが必要となる。

又、発電するには天然ウランを濃縮する必要がある。

ここでウランについて記すと、

「天然ウランの中には、中性子が衝突すると核分裂をして

膨大な熱エネルギーを放出するウラン235と核分裂しにくいウラン238がある。

天然ウラン鉱石の中に含まれているウラン235の含有率はわずか0.7%しかなく、

このままでは原子力発電所(軽水炉)の燃料として使用することはできない。

そのため3~5%程度にまで濃縮する必要がある。これをウラン濃縮と言う。」

最近イランでのウラン濃縮施設の問題を耳にしたことはないだろうか。

このウラン濃縮により核兵器原子爆弾が作れるからだ。

ちなみに日本の広島に落とされた原子爆弾(原爆)はウラン235が使用されたが

長崎の原子爆弾(原爆)はプルトニウム239が使用された。

北朝鮮での原爆計画は黒鉛炉によるプルトニウムだとされる。

現状発電資源であるウランの濃縮施設は

Rosatom(露)、USEC(米)、AREVA(仏)、URENCO(英・蘭・独)そして中国等に

に存在する。

日本には青森に日本原燃ウラン濃縮工場がある。

このウラン濃縮については9割以上が海外の工場に頼っているのが現実だ。

濃縮の需要拡大への対応も、ウラン資源確保と併せて重要な課題だ。

もちろん日本も濃縮のための遠心分離機の技術開発等を行っている。

原子力発電と核燃料サイクル、廃棄物処理、処分

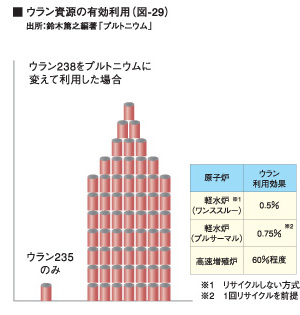

原子力発電所で使用したウラン燃料(使用済燃料)には、まだ使える

ウランやプルトニウムといった有用な物質が残っている。

これらの有用物質を再処理、分離回収し、再利用することによって限りある

ウラン資源を有効利用することができる。

このようにウラン燃料などの核燃料をリサイクルする一連の流れを核燃料サイクルと言う。

使用済燃料を再処理し、回収したウランやプルトニウムを既存の原子力発電所

(軽水炉)で利用により、直接処分した場合に比べて、1~2割のウラン資源の

効果がある。

ここでMOX燃料について記しておく。

「原子力発電所でウラン燃料を燃焼させると、ウランの一部がプルトニウムに

生まれ変わる。

ウランには、核分裂しやすい(燃えやすい)ウラン235と、核分裂しにくい(燃えにくい)

ウラン238がある。

ウラン燃料は、濃縮により燃えやすいウラン235の割合を3~5%に高めたものだが、

この燃えやすいウラン235の代わりに、再処理工場で使用済燃料から

取り出したプルトニウムを使うのがウラン・プルトニウム混合酸化物 [Mixed OXide] 燃料、

つまりMOX燃料だ。

MOX燃料の大きさや形は、現在原子力発電所で使っているウラン燃料と全く同じだ。」

最近九州電力の原子力発電で話題になっているがこのMOX燃料を使用した事に

よるためだ。しかも日本国内では未だMOX燃料を作り出すことは成功しておらず

フランスから輸入した。

又、MOX燃料を使用した発電をプルサーマル発電と呼ぶ。

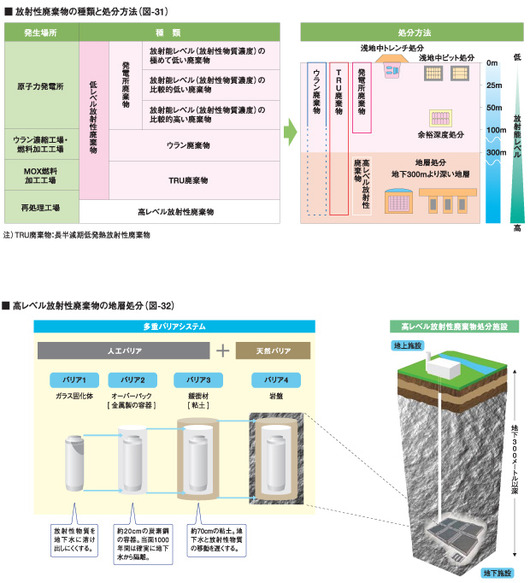

原子力発電では核燃料サイクルとともに、廃棄物処理、処分と言う大きな課題がある。

放射性廃棄物の安全で確実な処分を行わねばならない。

放射性廃棄物は、高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に大別される。

更に、低レベル放射性廃棄物は、放射性物質の種類や濃度、発生場所によって

様々な種類に分類され、管理される。

放射能レベルに応じた深度や障壁(バリア)を選び、浅地中処分、余裕深度処分、

地層処分に分けて処分が行われる。

だが、高レベル放射性廃棄物等の地層処分が必要な廃棄物については、

全国の市町村を対象に原子力発電環境整備機構(NUMO:ニューモ)が

処分候補地を公募しているのが現実だ。

化石燃料以外のエネルギーでCO2排出が少ないのであれば原子力発電に

頼ざるを得ない面はある。

しかし、あくまでも核分裂による発電のため、資源であるウランの確保、ウラン濃縮、

発電後の放射性破棄物の処理、処分そして核兵器使用懸念の課題。

又運搬、放射能漏れ等安全性に対する危険性は拭い去れないものがある。

そこで新しいエネルギーを求めるのは当然だと言える。

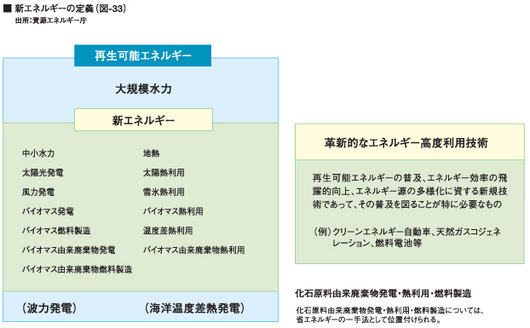

新エネルギー

新エネルギーとは国の定義がある。この中にバイオマスも含まれる。

下記に抜粋します。

「新エネルギー」とは、自然のプロセス由来で絶えず補給される太陽、風力、

バイオマス、地熱、水力などから生成される「再生可能エネルギー」のうち、

コストが高いためその普及のために支援を必要とするものを指します。

新エネルギーは、エネルギー源の多様化や低炭素社会実現に資するほか、

分散型エネルギーシステムであり地域経済の活性化への貢献も期待できる

貴重なエネルギーです。太陽光発電、バイオマス利用等は、国民一人一人が

エネルギー供給に参加する機会を与えられるものであり、地域の創意工夫を

生かすことができます。更に、太陽電池、燃料電池、蓄電池を始めとして、

大きな技術的ポテンシャルを有する分野であり、その積極的な技術開発を

進めることは、産業戦略としても重要です。

参照及び出典サイト)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー2009より

参照及び出典サイト)日本原燃株式会社サイトより

次回はようやく本題のバイオマスへ入いれそうです。

木材チップ乾燥機のページ

木材チップ乾燥機のカタログ

それでは又です。

間もなく新ブログへ移籍します。お手数ですが新ブログはこちらをクリックされて下さい。

無料乾燥テスト行っています。お気軽にお声をおかけ下さい。

最新式乾燥機開発

ホームページ「研森.COM」

メルマガ「もう悩みません。コンベア・産業機械」

お時間の許す限りこちらも眺められるともしかして良いことが。。。

「You Tube 我らが町工場」

ブクログmoritoyamachanの本棚

トラブルはなるべくさらした方が良いようだ。見栄へっぱリなど必要ないブログあるはず。

人気blogランキング

Twitter フォローをよろしくですバイ。

2009.11.20 by 博多の森と山ちゃん